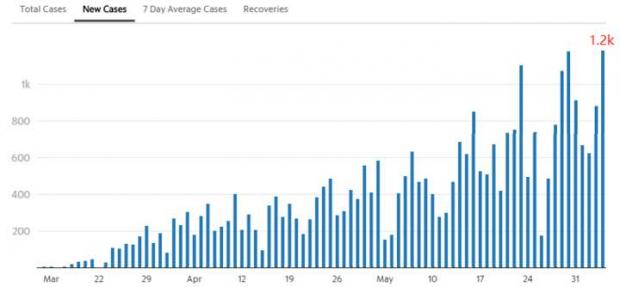

(北卡州单日新增病例柱状图)

记得20年前刚来美国的时候,我乘坐还是西北航空公司的飞机,那时必须在日本的成田机场和底特律转机两次才能到达北卡。我一路上怀揣着我的梦想,从飞机上俯视大片的森林完全忘记了旅途的疲倦。大学时读过查建英写的《丛林下的冰河》,有一段话:"当年我轻而易举地辞别了D,深信若无冥冥之志,安有昭昭之功,满脑子想入非非地跑到美国来寻找我的伟大发现。 岁月如流,我究竟发现了什么呢? 我又想起巴斯克伦那句话:找到的就已不是你所要找的。 而在我埋头“找”的时候,却绝没意识到我其实正与一长串的宝贵东西失之交臂" 。那时年轻的我还不能完全体会后一句的含义。当年在北卡的留学生并不多。然而如今人们都早已忘记曾经还有西北航空,留学生已经遍布各个角落。华人已形成一股政治力量。我当初看到的都是美丽的环境,友好的人们,当我深入20年后,我仍然爱着我所感知和认识到的一切,因为所经历的一切塑造了今天的我。然而如今的美国已非当年我心中的美国。

记得我刚刚进医院轮转的第一个科室是骨科康复,带我的Marie, 非常严厉,我当时并不知道如何与病人交谈,不仅仅是语言上的挑战,还有文化的差异。比如在国内谦虚是美德,在这里自信才是筹码。我每天都提前到达科室,但是我总是等待Marie 给我分配病人,而不敢主动挑选病人。Marie 一看我完全没有自信,刁难一下也在所难免,经常让我替她值班,而且说话毫不客气。大多数同事都非常友好,经过几周后,我有些沮丧,科室的Jason主动找我说:你告诉Marie, 她必须公平对待你,否则,你以后可以不跟着她,跟着我就行。Jason 是个敢于说真话的有趣的人,第一次我和他一起看一个体重500多磅的病人,名字叫 small, 记得Jason 说:her name is so ironic. 这种政治不正确的话一般人不说。Jason不信基督,他不喜欢worship他人, 所以他研究佛教的哲理喜欢自我修行。当年的我哪里敢和自己的上级针锋相对,一个外国人没有身份,没有背景。还记得我在北京的时候曾经幼稚的我和外科主任争执了几句话,差一点下岗。曾经撞过南墙,自然不会忘记伤痛。我忐忑了一天,第二天Jason对我说,我已经和Marie 说了:今天11点,我们三个碰头,你的任务就是说出你所有的委屈,摆出事实。科室的G也对我说:你记住,咱们医院绝不会炒你的鱿鱼,也不会开除我,因为你是minority ,少数族群,而我是disability, 残疾。因为G有一条腿是假肢。他当年由于新奥尔良的飓风,逃难来到北卡工作。我问他假肢是何种原因,他每次开玩笑说是鳄鱼咬得。尽管不是事实。我那时第一次知道minority 还有优待。我当时是整个科室唯一的亚裔。那天是我平生第一次面对面挑战我的上级,我客气的说出了一些事实和感受,内心战战兢兢,结果没等我控诉完,Marie 立刻站起来拥抱我,向我道歉:I'm so sorry, I did not realize I have hurt you, I apologize,Marie 甚至流出了眼泪。 第二天我诚惶诚恐的上班觉得一定很尴尬,或者想她是否会报复我,意料之外的是Marie对我特别客气,就像什么也没发生过,并表扬了我工作敬业。从那以后再也没有为难过我,若干年后我们居然成了朋友。我第一次真正体会到两个词:confrontation,还有professional 。从此才明白,在美国,处处逢迎他人未必赢得尊敬,必要的斗争也不会丢失饭碗,简简单单的直面问题或许是最好的解决方式。我的好友Tom是纽约搬过来的白人,经常对我说,we can't fight for everything, but we have to choose our battle to fight. 后来我逐渐学会了如何掌控局面,也带过aggressive 的学生,经常负责科里的协调工作。工作若干年后,我经历了各种复杂的局面,新来领导的大换血,等等。不过有一点肯定的是,无论身处何方,正直善良敬业都会是你永远的通行证。良好的reputation 受用无穷。

讲起这一段是想反思,到底什么是歧视?作为普通人我们怎样处理歧视。这个世界上是否有绝对的公平。当年在北京工作的时候,夜里医院经常来一些西客站的刀伤,记得一个农民工刚出西客站就路遇劫匪被砍伤,我夜里值班,未能抢救成功。我们居然无法联系任何人,那时没有手机电话,我们甚至不知道他是谁。医院也没有兴趣想知道他是谁。当年的我同情与怜悯心远不如今日。很多人一出生就失去了和他人公平竞争的机会。对于弱者的同情可能是一个国家强大的标志。我们需要怜悯心,但是怜悯是否可以取代公平?当同情与怜悯被广泛政治化,我们是否还有真正的公平?大学为了照顾非裔学生降低SAT成绩 甚至取消SAT考试,我们医院的一个医生是个非洲裔,人很好,可是考了几次执照都没有考过。我在医院工作多年,每年的年终考核都有几项测评,比如看病人的数量,病人满意度,发的文章,领导协调能力,带学生的数量等等。然而今年突然增加了一项:community reach out. 意思就是我们是不是拿出时间去帮助穷人。于是乎,我们科室想出一个办法,马上组织给一批穷人每周做饭一次。为了做那顿饭,我们不得不减少看几个病人。不由得想起了我上小学的时候,老师让每个周末到公共厕所捡虫子来培养我们五讲四美三热爱。想想那时不知道吃了多少虫卵,估计现在刀枪不入的抵抗力和那有关。90年代出生的孩子一定不知道厕所如何有白虫子。也许这些方法的本意和初心都是好的,然而真正同情心可以量化吗?我们的很多做法是否舍本逐末呢?

我居住的教堂山是彻头彻尾的民主党,记得特朗普当选的第二天,我们科室很多人穿了黑色衣服上班,表示抗议,科室里的K来自宾州乡下,投票给了特朗普,他只能偷偷和我说一下他的感受。K工作十分出色,平日非常敬业并有正义感。但是从我进入医院那天起,他就一直扎着马尾辫。以至于大多数科里的人经常开玩笑说:你无法想象,一个梳着ponytail 的男士居然是保守派共和党。 医院里几乎没有人公开说支持特朗普。但是公开取笑特朗普随处可见。 显然任何言论自由都受到某种环境的制约。最近医院领导们纷纷表态:支持目前的抗议活动。他们都是真的发自内心的声音吗?恐怕没人知道。就像一篇文章所说的:我们没有沉默的权力。

Robert Lee 是当年南北战争时期的南方将领。特朗普当选不久,两派纷争,我们教堂山那座Robert Lee 的铜像硬是被激进的学生推到。近几天佛吉尼亚的那座铜像前又聚集了学生,要求推倒。这让我想起了文革期间的孔子庙。记得马云说过打倒地主后穷人并没有更富,砸烂铜像莫非可以抹去历史?

刚刚听到的消息,特朗普一直推崇的氯喹药物被停止使用也与政治有关。想想有些意外,但似乎也在情理之中,何时科学可以完全脱离政治?罗利的警察局长说: I will not put officers in harm's way to protect property, you’re on your own. 民众纷纷购枪。北卡州不接受共和党大会在北卡举行,怕聚众传染新冠,然而天天大规模的游行甚至骚乱可以视而不见,也许因为州长是民主党人。太多的东西,我们普通大众永远无法知道水到底有多深。

斯坦福大学的黑人教授Thomas Sowell 在介绍他的书《intellectuals and race》中已经指出为黑人学生进入名校而降低SAT成绩标准无助于帮助任何人成长,不少学生跟不上课程不得不辍学。长期灌输黑人饱经苦难智商有限只能让他们更加沉沦而抱怨社会。而且这种假定本身就是歧视。真正的平等是否是应该是给与尊严,精神上的平等。纵容骚乱永远无法带来和平。洛杉矶纽约纷纷要消减警察的开支,没人知道我们在激进的道路上到底要走多远,那默默无声的大众是否都会被推向另外一边。看到Youtube上一句评论:“Democrats are pushing their own mother off the cliff. ” 此话未必正确,但至少反应了一些人的心声。年轻的政治活动家欧文斯是个黑人,但是她最近的脸书发言讲到:“我不支持媒体将乔治·弗洛伊德虚构成一个英雄或烈士来代表美国的黑人群体,并非每个黑人都是罪犯,但是我们的独特之处就在于我们是唯一的只为我们社区里不做好事的人呐喊斗争争取权利的族群。”今天看了纪录片:American's great divide: from Obama to Trump. 看完后莫名联想到了查建英写过的一句话:他对于我是永远永远地失落了。因为他不是别的,而正是我生存的某种可能,是我自身的某种理想与精神......

我不喜欢讨论政治 也不代表任何一种声音。若不是身在其中,谁能说得清?即使身在其中,也恐怕已经迷离了眼睛。

6月4日,抗议者聚集在北卡罗来纳州罗利的北卡罗莱纳州国会大厦外的一个联盟纪念碑的基座上。图片来自《新闻与观察家》

“At the end of the day, all you need is hope and strength. Hope that it will get better, and strength to hold on till it does.”

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号